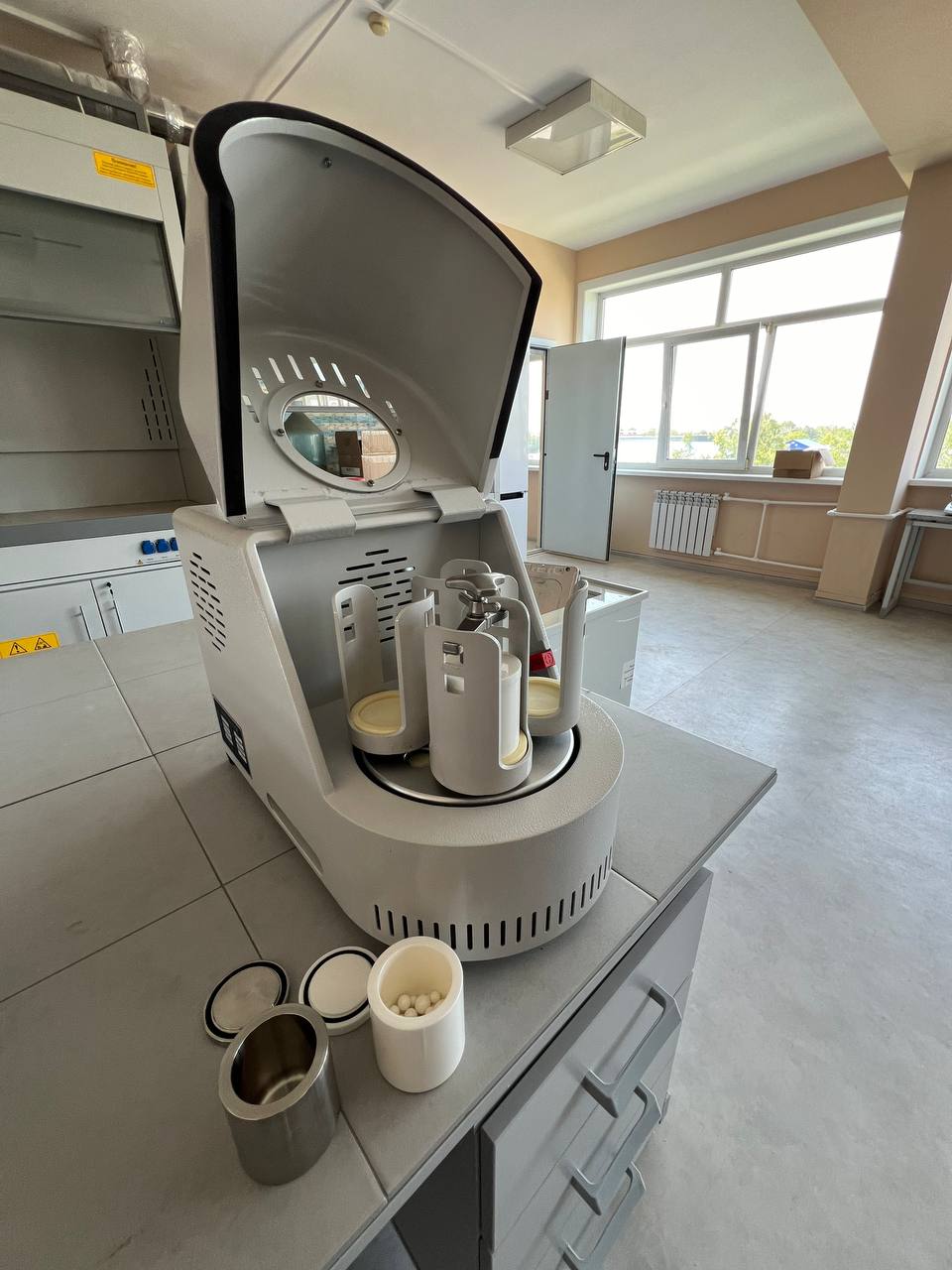

Новое оборудование закуплено для лаборатории современных источников возобновляемой энергетики в СахГУ. В том числе – муфельная печь, трубчатая печь, планетарная размольная мельница с различными размольными телами.

– В муфельной печи создаётся окислительная среда, где происходит разрушение различных веществ, что используется в химических лабораториях для анализа образцов. Кроме того, муфельные печи применяются для синтеза новых веществ, например, катодных материалов, при высоких температурах в оксилительной атмосфере, а трубчатая печь – это контролируемые среды, то есть можно работать в вакуумной среде, в окислительной, инертной либо восстановительной, – пояснил заведующий лабораторией, кандидат химических наук Олег Шичалин. – Размольные мельницы предназначены для синтеза, диспергации и гомогенизации даже очень твёрдых порошковых составов, а также получать новые составы для катодных материалов. Жернова из оксида циркония позволяют размалывать твёрдые вещества, а стальные жернова – более мягкие. В ближайшее время мы ожидаем появление 3D-принтеров, которые будут использовать жидкие полимеры и пластиковые нити в качестве расходных материалов. Эти устройства позволят создавать трехмерные объекты с помощью аддитивных технологий.

Оборудование приобреталось в первую очередь для синтеза новых веществ, изготовления новых материалов. В данном случае это стойкие катодные и анодные материалы для портативных источников энергетики и для получения водорода с помощью электролиза.

На текущий момент наиболее массовое применение в мире находят литиевые элементы, но сегодня учёные активно работают над усовершенствованием портативных батарей. Один из самых очевидных путей состоит в том, чтобы опасный литий связывать в более безопасные формы, повышать энергетическую плотность, то есть ёмкость аккумулятора, ускорять время заряда.

Второй вектор движения – разработка полностью новых типов батарей. Это более длинный и пока неизведанный путь.

Так, один из перспективных современных материалов – MXenes (Максены), который может запасать и выделять большое количество электроэнергии. MXenes – это класс двумерных неорганических соединений, наряду с MBenes, которые состоят из атомарно тонких слоев карбидов, нитридов или карбонитридов переходных металлов. MXenes принимают различные гидрофильные окончания. О первом MXene было сообщено в 2011 году.

Разумеется, работать в новой лаборатории должны специалисты, имеющие компетенции в области химии. В текущем году в штат войдут две сотрудницы из Владивостока, одна из которых уже прибыла на остров.

– Я ранее защитила диплом бакалавра по направлению «химия», а на данный момент закончила 1 курс магистратуры ДВФУ по направлению материаловедения и технологии материалов, – рассказала новая сотрудница Алина Сероштан. – Моя сфера деятельности – материалы для водородной энергетики. Нефть рано или поздно на планете закончится, а водорода много в атмосфере, поэтому электролиз воды – оптимальный вариант для получения «зелёного» топлива.

Ещё одна задача, которой уже сейчас занимается лаборатория, – разработка подходов для переработки литиевых батарей и использования их в качестве портативных источников энергии. Также планируется тесное взаимодействие с сахалинским карбоновым полигоном, где специалисты СКБ САМИ ДВО РАН проводят испытание разработанных ранее технологий, а университетские учёные со своей стороны обеспечивают новую научную базу.

@sprosiSakhGU_bot

@sprosiSakhGU_bot